- 52 av. J.-C. : César utilise Vienne comme camp de cavalerie durant la conquête des Gaules.

- 43 av. J.-C. : première mention de la bourgade allobroge de Cularo.

- 27 av. J.-C. : création de la civitas (cité) de Vienne.

- 35 : le Viennois Decimus Valerius Asiaticus devient consul à Rome.

- 177 : martyrs de Lyon et de Vienne.

- v. 380 : Cularo devient Gratianopolis (Grenoble), du nom de l'empereur Gratien.

- v. 490 : saint Avit, évêque de Vienne.

- v. 1030-1040 : le comte Guigues 1er d'Albon règne sur une partie du comté de Viennois et sur le Briançonnais.

- 1084 : fondation du monastère de la Grande Chartreuse par saint Bruno et saint Hugues.

- 1119 : Guy de Bourgogne, archevêque de Vienne, est élu pape sous le nom de Calixte II.

- 1133-1142 : Guigues IV, arrière-petit-fils de Guigues 1er, est le premier comte à faire usage du surnom de Dauphin.

- 1162 : mort du comte Guigues V. Fin de la maison d'Albon. Sa fille Béatrice, puis son petit-fils André Dauphin (fils d'Hugues III de Bourgogne), lui succèdent.

- 1209 : à la mort du comte Guillaume II de Forcalquier, André Dauphin, époux de sa petite-fille Béatrice, hérite du Gapençais et de l'Embrunais.

- 1237-1269 : sous le comte Guigues VII, fils d'André, le surnom de Dauphin tend à devenir un titre (dauphin de Viennois).

- 1268 : la mort de Pierre II de Savoie, beau-père de Guigues VII, fait entrer le Faucigny dans les possessions delphinales.

- 1282 : mort du dauphin Jean 1er, fils de Guigues VII, et fin de la maison de Bourgogne. Sa soeur Anne et son beau-frère Humbert 1er de la Tour-du-Pin lui succèdent.

- 1311-1312 : concile de Vienne.

- 1349 : Humbert II, petit-fils d'Humbert 1er, cède ses Ėtats à la France. Désormais, c'est le fils aîné du roi qui portera le titre de dauphin.

- 1430 : bataille d'Anthon.

- 1452 : le dauphin Louis II (futur roi Louis XI) fonde l'université de Valence.

- 1453 : le dauphin Louis II crée le Parlement de Dauphiné, dont le siège est à Grenoble.

- 1540 : Ordonnance d'Abbeville.

- 1597-1626 : François de Bonne, duc de Lesdiguières, dernier connétable de France, est lieutenant-général puis gouverneur du Dauphiné.

- 1634 : fin du Procès des Tailles et instauration de la Taille Réelle en Dauphiné

- 1638 : suspension des Ėtats provinciaux

- 1661-1672 : Histoire générale du Dauphiné par Nicolas Chorier

- 1679 : installation des intendants en Dauphiné

- 1698 : Mémoire sur le Dauphiné par l’intendant Bouchu

- 1713 : traité d’Utrecht. Perte des vallées transalpines.

- 1721 : Histoire du Dauphiné par le président de Valbonnais.

- 1731 : rattachement de la principauté d’Orange.

- 1760 : traité de Turin. Fixation des frontières avec la Savoie.

- 1772 : création de la Bibliothèque publique de Grenoble. Création de la Société littéraire de Grenoble.

- 1788 (7 juin) : journée des Tuiles.

- 1788 (21 juillet) : ouverture de l'assemblée de Vizille.

- 1788 (10 septembre) - 1789 (16 janvier) : États de Romans. Derniers États provinciaux.

- 1789 : lettres-patentes de Louis XVI reconnaissant l'Académie Delphinale.

- 1790 (3 février) : suppression de la province de Dauphiné. Création des départements de l’Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes.

- 1852-1856 : restauration du temple d'Auguste et de Livie à Vienne.

- 1888 : Célébration du centenaire de la « révolution en Dauphiné ».

- 1889 : création du Syndicat d’Initiative de Grenoble et du Dauphiné.

- 1906 : fondation du Musée dauphinois par Hyppolyte Müller.

- 1925 : exposition internationale de la Houille Blanche et du Tourisme.

- 1945 : création du Dauphiné Libéré.

- 1964 : création de la Région Rhône-Alpes.

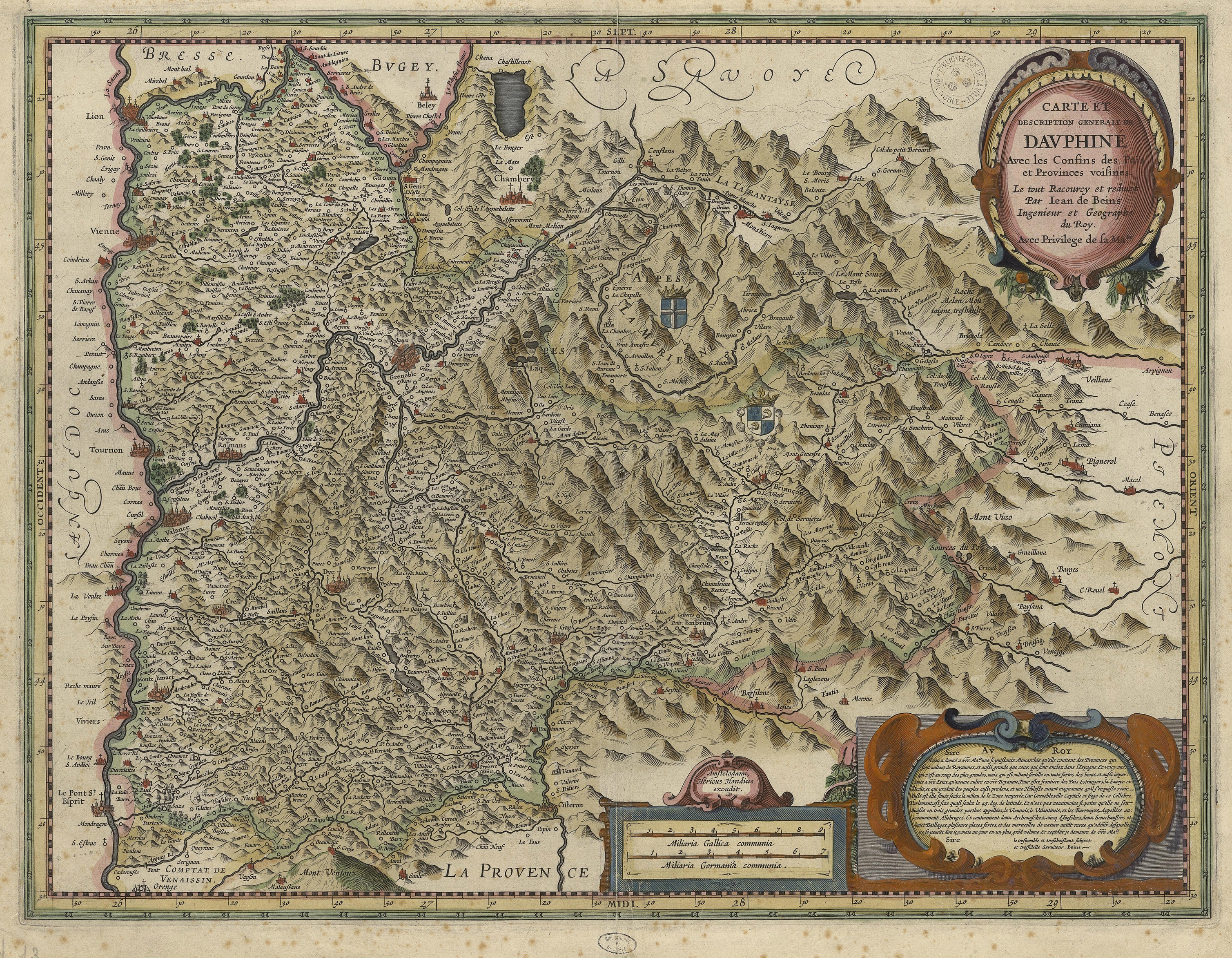

Plan ancien de Grenoble (Bibliothèque municipale de Grenoble, cote Pd4GREN0002)